以数字化、智能化赋能城市治理现代化。上海依托基层治理数字化平台“社区云”,切实为基层减负,与此同时,通过数据共享,助力流程再造,更有效提升了基层治理效率和服务水平。

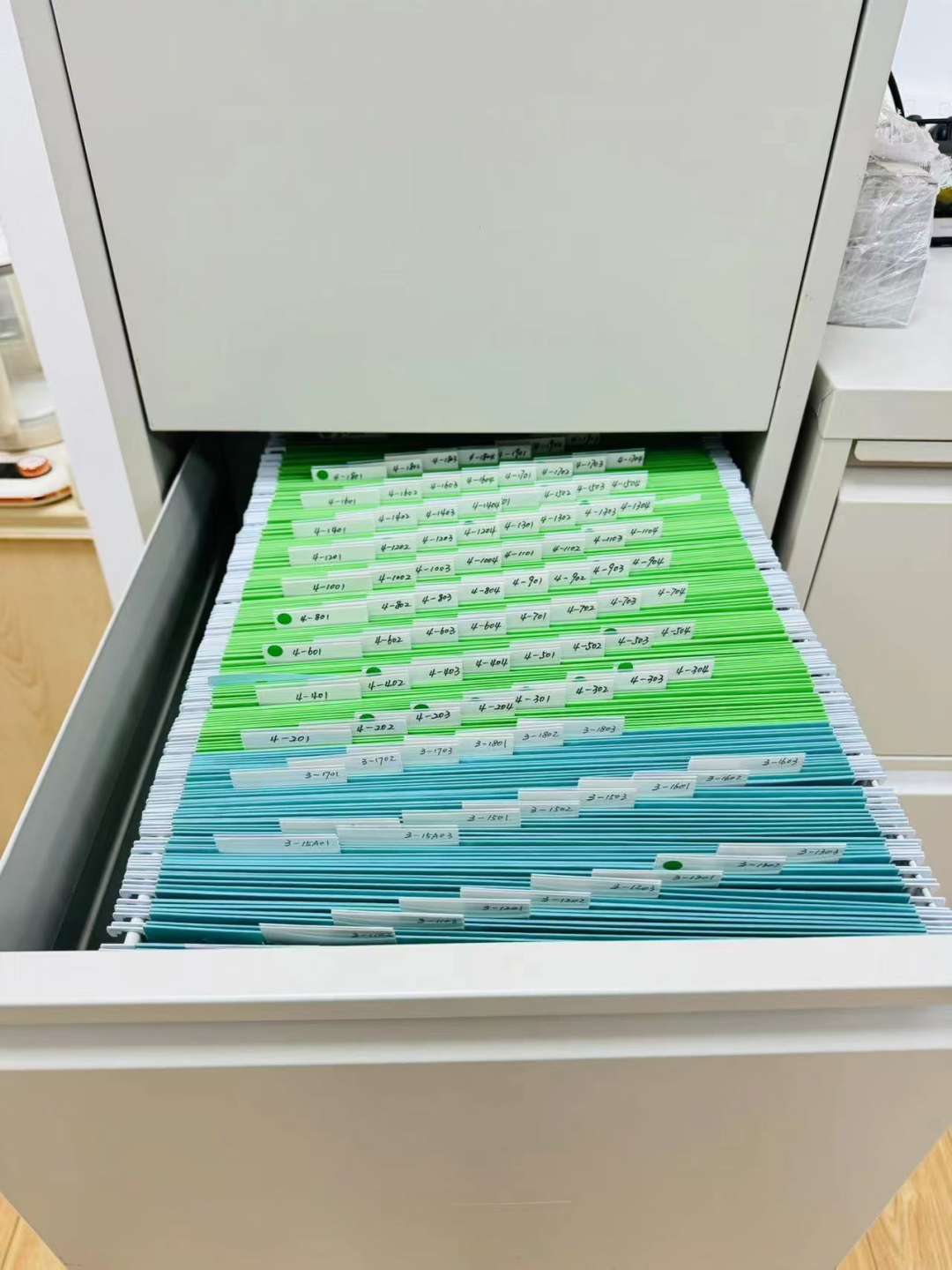

在普陀区大上海城市花园居委会里,有一个一米多高的灰色铁皮抽屉柜。居民区党总支书记朱萍萍打开一个个抽屉给记者介绍,里面是多年来一线社区工作者走家进户,一笔一笔积累下来的小区全部业主和租户的信息。这个抽屉柜就像一座微型档案馆,记录着社区工作曾经的繁复,“当时我们的纸质版是这样的,每户人家都有一个夹子。我们有672户,这里也是刚刚够放……”

而一墙之隔的大屏幕上,则是“社区云”平台实时跳动的数据。朱萍萍说,现在,有50多种报表台账自动生成、字段智能预填;民政、人社、卫健、妇联等8个业务模块也融入到综合走访任务中,同事们“一次上门走访、完成多个任务”,而且只要通过手机端勾选,就能完成登记上报。“最直观的感受就是数量的确减少了,(减少了)百分之七八十肯定有的。”朱萍萍表示。

目前,上海已建立市级部门下派居村任务清单的工作机制。在普陀区委社会工作部基层治理协调推进科科长许玲琳看来,这就要求他们牢牢把好事项准入关,防止职能部门向基层“甩锅”和“责任转嫁”。

“有些委办局的事项,非但要完成市级的任务,还自己新增了许多创建型的工作。通过街镇的反馈,也通过我们这边的联审把关,对他们予以告知不适宜这样随意下派,然后委局也采纳了我们的建议。该由委局承担的责任,不能轻易地用一句‘请居村来履行职责’,就随意地下派。”许玲琳说。

从“向基层要数据”,到“让基层用数据”。长寿路街道办事处副主任张艳菲说,要是以前问起辖区居民近期的需求关键词是什么,不一定能有精准的答案。而现在,通过数据回流,在基于“社区云”开发的“走访看板”上,这些情况一目了然。他们还接入了DEEPSEEK,生成《社区治理工作报告》,进行针对性的分析并给出建议。“高频走访问题的关键词越大就是说明是走访记录的频次是越多的,独居老人、长护险、电梯、楼道堆物……这些就是我们今年上半年的走访问题的聚焦点。这样,我们就很清晰地对于街道决策、近期重点要关注哪些问题,提示居委走访中要特别关注什么问题,它是一个科学决策的依据。”张艳菲表示。

以信息的共享共通,推动形成更强的工作合力。市数据局电子政务建设处副处长贝聿运介绍,“社区云”建立了基层治理专题库,进一步助力基层治理效率和精细化水平。截至目前已累计共享回流6.63亿条数据。“比方说,‘多格合一’。我们把数据回流到区里后,区数据局或者区的相关的就是两张网的主管部门,它也可以利用这个数据在‘多格合一’当中开展一些精细化的、特色场景的应用。”

据了解,全市各区利用回流数据创新建设了近40个特色应用。比如黄浦区“要素一张图”实现了域内居民、房屋、企业、店铺等核心要素可视化管理;松江区“因病致贫预警共享平台”兜底民生保障更加精准……在上海,这张数字化、智能化的为民服务的网络正不断延伸。

快评:上海“社区云”的破茧新路

“社区云”的存在实现了基层减负与治理提效的双向奔赴。它精准切中了基层工作的痛点:用技术解放了人力,让基层工作者得以从文山表海中抽身,回归服务居民的核心使命。同时,它又在制度保障与技术赋能上协同发力。普陀区严把职能部门下派的任务清单机制,对随意下派和“责任转嫁”说不。技术平台与制度约束并行,既堵住“甩锅”漏洞,又为基层提供有力支撑。

当然,“社区云”的核心要义还在于数据价值的激活,正如报道中所说,这是从“向基层要数据”到“让基层用数据”的一次跃迁。数据回流不再是负担,而是决策的“指南针”。黄浦区“要素一张图”实现精细可视化管理,松江区“因病致贫预警平台”精准兜底民生保障。市级层面共享的6.63亿条数据,已经成为区域创新的“富矿”。

上海“社区云”的探索揭示:真正的治理现代化,是技术、制度与人的有机融合。技术是工具,减负提效;制度是保障,厘清边界;而最终目的,是让治理者拥有服务为民的空间与能力,让冰冷的数据转化为有温度的服务。当铁皮柜中的纸质档案成为历史,实时跳动的数据化为科学决策的源泉,城市治理便实现了破茧成蝶的跃升。